3:03 PM Откуда пошел завод Торковичи? | |

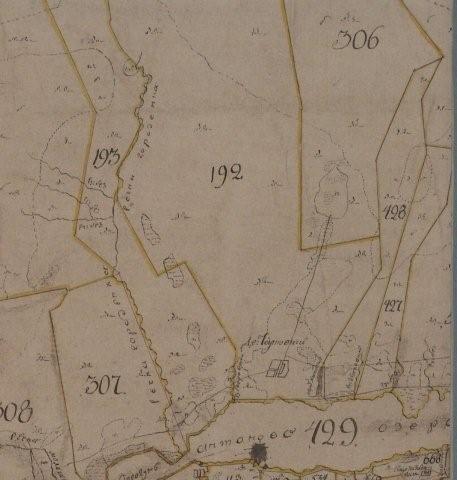

Откуда пошел завод Торковичи?  Из "Лужской правды" от 27.07 г. Читатели узнали об истоках деревни Торковичи. Логично продолжить рассказ на основании интересных архивных находок из 19 века. 28.12.1869 г.(по ст. ст.) купец 1-ой Гильдии А.М. Варшавский получил разрешение на строительство завода "... для производства стеклянной продукции близ деревни Торковичи", а 18 января 1871г.(по ст. ст.) — на выработку ее. Поэтому самое время поговорить откуда пошел завод, а с ним и поселок. И постараемся ответить на вопросы: а что привело на берега Оредежа купца из Ярославля, и на чьих землях он построил завод? По 9-ой "Ревизской сказке" 1850г. В землях д.Торковичи числилось 4 поместья. Самое крупное из них, около 2,500 десятин, принадлежало А.Н. Мясоедовой. Ее основные угодья занимали большую площадь пустоши (местности) Торку, простирались с востока на запад от современной Крестьянской улицы и ее продолжения на север до болота к ручью Доросскому (Дудоровскому) и речки Горо-денки. В ее же владения входили чуть меньшего размера площади в Детковской пустоши (от оврага Хвостеца при восточной оконечности дороги в Овиновичи до оврага Детковского, ныне Плит-него) и пуст. Старцева (до оврага Безымянного у кладбища). Ранее, в 16-17 вв. эти вотчины по косвенным данным были за князьями Бестужевыми. В последней четверти 18 в. по указу Екатерины II во всех губерниях прошло "Генеральное межевание". По нему 1873г. В Торковичах указанные выше земли закреплены за помещиком Петром Васильевичем Бакуниным Большим — Членом и Кавалером Государственной Комиссии Иностранных Дел, Действительным Статским Советником. Был в Лужском уезде и Бакунин Меньший, полный тезка и дальний родственник Большому, и служили они в одном ведомстве. Петр Меньший имел усадьбу на берегу озера Врево. Его потомок, Николай Модестович Бакунин, обращался в Разрядный Архив на подтверждение свое родословной и прав на вотчины. В 1840 г. Получил ответ, в котором, в частности, говорилось: предок фамилии Бакуниных Зенислав Бакуни, ведущий род свой, как видно по свидетельству Польских Историков, от древнего в Трансильвании Дому Баттора с двумя братьями своими Батучердом и Анципитром в Россию выехали из Венгрии в 1492г. Потомки Батучерда стали называться Батуриными, "... а потомки от Зенислава — Бакунины служили Российскому Престолу Дворянские службы в числе детей Боярских и в других разных чинах и жалованы были от Государей поместьями,<...>, а в Лужском уезде им, Николаю и Петру, имения состоят и по ревизской сказке 297 душ". Кроме Торковичей наш Петр Васильевич Большой получил вотчину по соседству на Петрушиной горе. И все это богатство перейдет по наследству к его единственной дочери Ульяне. Она выйдет замуж за полковника и сенатора Николая Федоровича Мясоедова. На Петре Большом поэтому фамилия Бакуниных сойдет из документов по Бутковскому погосту. Муж Ульяны родом из Тульской губернии , а жил он в "... первой Адмиралтейской части четвертого квартала в своем доме". Служил обер-секретарем в правительствующем сенате. Статский советник и кавалер. Принадлежал к древнему дворянскому роду, что явствует из 8-ой части Гербовника: "К великому Князю Ивану Васильевичу в 1464 г. выехали из Польши в Москву служить два брата Хрущ, от коего пошли Хрущовы и Мясоед, коему по крещении наречено имя Яков и от него пошли Мясоедовы. Его потомки служили Российскому престолу Стольниками, стряпчими и в иных чинах . В 1617 г. Были жалованы от Государя поместьями" (ЦГИА СПб.,Ф536,оп.6,д315) Николай Федорович прикупил для жены в Торковичи дворовых крестьян без земли в соседнем селе Дурово у А.В. Крамера, в свою очередь купленных в 1871г. У Андрея Емельяновича Ласунского. Для нас это обстоятельство важно тем, что дает возможность определить примерное время постройки усадебного дома. Видимо он заложен при Ульяне, а построен ее дочерью Александрой Николаевной, имя которой появится в межевых планах с 1845 года (Отдельный рассказ об усадьбе и последнем хозяине ее Андсе Доне будет так-же опубликован вдальнейшихвыпусках нашей газеты). У Мясоедовых было трое детей. Два сына — Павел и Константин (1803 и 1810 г. Рождения соотв.).Но оба поместья унаследовала их старшая сестра Александра. Как поясняют скудные архивные документы, она серьезно болела. По этой причине, вероятно, и не выходила замуж. Тем не менее деятельно занималась хозяйством. Постоянно проживая в Петербурге и арендуя полдома в Луге часто бывала в Торковичах. Крестьяне, исполняя барщину, требовали досмотра. Нужно было благоустраивать усадьбу. При ней были заложены обе аллеи, сходящиеся на въезде к барскому дому. Но в последние годы жизни совсем слегла (умерла она в 1861 году). Ее опекуном и управляющим хозяйством был брат Павел. На его долю пришлись организационные хлопоты по проведению реформы об отмене крепостного права, сбору налогов с крестьян за выкупные участки. Еще раньше он прикупил смежные дачи (угодья) у помещицы ильиной с хорошими пашнями и сенокосами (полоса от нынешней Крестьянской улицы к востоку, почти до Крестьянского переулка и до болота), а также лесом в местечке Фадеево (южная половина пустоши Симавло до Листвинской дороги). Наконец, вел дела по трудно проходящему разделу всех земель Бакунинских между многочисленными наследниками в 1866г. Раздел дался нелегко— он умер от паралича в 1868г. Наследников действительно оказалось многовато: три дочери Павла, четверо племянников умершего брата Константина да вдова Екатерина Иосифовна. Ничего необычного в деле о разделе не было бы, если бы не обилие документов с долговыми обязательствами потомков Бакунина. Все они к середине 60-х годов 19-го в. Задолжали купцу А.М. Варшавскому значительные суммы под обязательства от получения ссуд за "выкупные сборы" с крестьян. По положению об отмене крепостного права крестьяне за предоставление им 5,5 десятин на "лицо мужеского полу" должны были отдавать по 10 рублей серебром ежегодно в течении 49-ти лет своему помещику, а тот вносил деньги в банк. После полного расчета крестьян заполученные наделы, эти деньги возвращались помещику в виде выкупной ссуды. По мнению многих исследователей часть дворян, привыкшая жить за чужой труд, влезала в долги и разорялась, что наглядно подтвердилось незавидной участью Мясоедовых. Долговая кабала, очевидно, началась с Эразма Константиновича — племянника Павла. Он родился в Москве. По долгу службы оказался в Рославле, что на юге Смоленской губернии, где и проживал (или имел коммерческие интересы) купец Варшавский. Там вероятно и произошло знакомство. Сам Эразм признавался, что неоднократно брал крупные суммы. Добротой и отзывчивостью благодетеля пользовались и остальные Мясоедовы, Братья Эразма — Леонид, Иннокентий, Евгений, расселившиеся по стране. Половина претендентов наказывала своим поверенным продать их долю имения. Таким образом, нелегкое материально положение Мясоедовых, их финансовая зависимость проступает наглядно, и не стоит нам удивляться появлению не берегах Оредежа купца Варшавского. Еще в "полюбовном размежевании" угодий между наследниками тети Варшавский присутствовал в качестве управляющего имением. Поэтому не кажется странной запись в статистичесикх данных того времени: "... а в Торковичах стеклянный завод Мясоедовой" вместо "завод Варшавского в землях Мясоедовых". Точку же в столь запутанном деле поставит акты продажи завода Лик-фельду, а поместья Бари. Там и там Варшавский фигурирует владельцем. Так кому обязаны торковичане превращению деревни в поселок? Неумению Мясоедовых распорядится имуществом? Или скажем спасибо предпринимательской жилке и купеческой хватке Варшавского? Трудно сказать. Однако поселок есть. В истории завода за 125 лет будут славные моменты и трагические испытания. И умрет он в 1995 г. не своей смертью, а нам оставлено перелистать его жизнь, не ностальгируя, а для памяти.

(С) В.П. Емельянов

| |

| Просмотров: 4134 | Добавил: torkovichi | |

| Всего комментариев: 0 | |